乳がん

はじめに

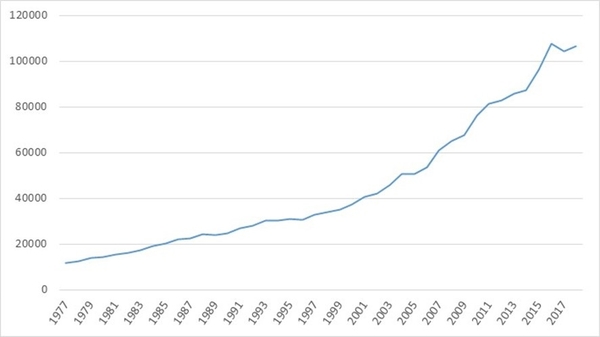

乳がんは乳房に発生する悪性腫瘍です。生活様式の欧米化によって最近の罹患数は増加傾向にあり、国立がん研究センターのがん登録・統計によると2018年の乳癌罹患数は94,519人になると予測されています。

|

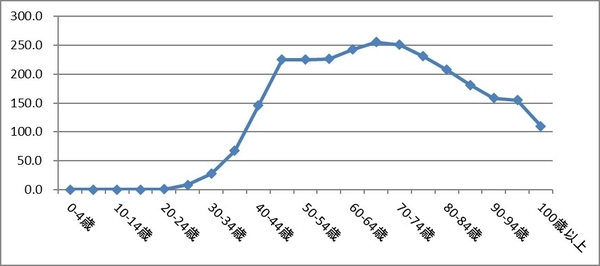

ほとんど女性に発症(男女比は1:100)し、女性に発生する悪性腫瘍のうちで最も多いものとなっています。40代から60代に発生のピークがあり、働き盛りで家庭でも重要な位置を占める女性に多く発生しています。

|

| (表は国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)のデータをもとに作成 |

乳がんの特徴として、女性ホルモンの影響を受けやすいがんであり、治療でも抗女性ホルモン剤の効果がみられることもあり他のがんとは異なる治療が選択されることもあります。

また、からだの表面にできるがんであるため自分で検診ができるという有利さがあり、早期発見、早期治療が可能です。

このページでは乳がんの症状や検査、治療法についてご説明します。

乳がんの自己検診と症状

まず乳房を見て左右に差がないでしょうか。表面からわかる症状としては

- 乳房の変形、皮膚のひきつれやくぼみ(えくぼ症状)、発赤

- 乳頭の陥没やひきつれ、びらん

などです。

次に手のひらですべらすように触診してください。多い症状は

- 硬いしこり

- 乳頭からの分泌物(特に血の混じったようなもの)

です。乳がんが進行するまでは痛みを伴うことはあまりありませんので張っていたり、痛みを感じてもそれほど心配することはありません。

続けて脇の下も触ってください。

- 硬いリンパ節

を触れる場合があります。

乳がん検診について

「乳癌診療ガイドライン」によると乳癌マンモグラフィー検診の至適年齢は40~75歳とされており、40歳以上の女性の方は2年に1回のマンモグラフィー検診受診をお勧めします。

検診を受けることによって無症状の早期乳がんを発見することができます。また、最近では超音波検査を組み合わせることによって乳がんの発見率を向上させることができるとする報告もでてきています。

残念ながら若年の方に対する検診マンモグラフィーは十分な科学的根拠がありませんが、つぎに述べる危険因子の高い方は受けることを考慮しても良いでしょう。

乳がんの危険因子

現在までに乳がん発生の危険因子として確定されているものには

- 初経年齢が早い

- 閉経年齢が遅い

- 高年齢初産もしくは出産経験なし

- 授乳歴がない

- 放射線被曝(高線量)

- 乳がん家族歴(近親者の乳がん)

などがあります。

また、アルコール摂取は危険因子としてほぼ確実とされ、受動喫煙を含めた喫煙は、ほぼ確実~可能性ありとされています。

脂肪摂取が乳がんを増加させるかについては証拠不十分ですが、閉経後女性では肥満が乳がんリスクを増加させることは確実とされています。(閉経前女性の肥満は乳がんリスク増加の可能性ありにとどまっています。)

乳腺外科について

乳がん検診で異常を指摘されたり、ご自分でしこりなどを発見した場合、どこを受診されますか。女性の方だから婦人科でしょうか。大部分の方が迷われると思いますが、乳がんを診断、治療するのは乳腺外科です。以前は外科の中に乳腺外来がありましたが当病院では平成10年より乳腺外科を開設し、プライバシーの保たれた独立スペースで専任医師による診療を行っています。また、平成24年からは婦人科・乳腺外科がとなりあったレディースフロアとなっていますのでお気軽に受診してください。

乳がんの検査

乳腺外科では乳がん検査として次のような検査を受診当日におこなっています。

- 乳房軟部撮影(マンモグラフィー)

- 乳房超音波検査(エコー)

- 穿刺吸引細胞診(細い針によって腫瘍から細胞を吸いだす検査です)

- 分泌物中CEA検査(乳頭からの分泌液の中に含まれるがん抗原CEAを測定します)

乳がんと確定が困難なときは外科的摘出生検も行います。

また、乳がん手術に際しては乳がんの乳房内への拡がりやリンパ節への転移をみるためにヘリカルCTやMRIなどの検査を追加して行い、術式の決定に役立てています

乳がんの臨床病期

乳がんの進行の程度を病期(ステージ)と呼び、次のように分類します。

- 病期 0:いわゆる上皮内がんできわめて早期です。転移を起こすことはまれです。

- 病期 I:腫瘤の大きさが2cm以下でわきの下のリンパ節に転移のないもの。

- 病期 II:腫瘤の大きさが2.1~5cmまたはわきの下のリンパ節に転移のあるもの。

- 病期III:腫瘤の大きさが5cmより大きいか、わきの下のリンパ節に転移の多いもの、または皮膚や筋肉に腫瘍が広がっているもの。

- 病期 IV:乳房以外の他の臓器に転移のあるもの。

乳がんの治療

乳がんの治療は乳房(局所と呼びます)の治療と全身の治療に分かれます。

局所療法としては

- 手術療法

- 放射線療法

があり、全身療法としては

- 薬物療法

があります。薬物療法はさらに

- 抗がん剤

- 分子標的薬

- ホルモン剤

に分けられます。

以前はがんの治療といいますと手術療法が第一とされていましたが、乳がんの場合、早期であっても微小な転移が全身に散らばっている可能性があると考えられるようになり、予後の改善のためにはこの全身にちらばったがん細胞をコントロールする必要があると考えられるようになりました。ただ、薬だけでは完全にがんをなくすことは困難ですのでこれらを組み合わせて治療を行うようにしています。また、薬物療法もその方のがんの性質によって効果が得られるかどうかわかるものもありますので、その方の病期の進み具合や乳がんの性質によって治療のしかたが変わってきます。このため、どのような治療が最適であるかは検査をすすめることによって決まってきますので担当医からの説明をよく聞いて治療にあたってください。

手術は可能であれば縮小手術によって乳房を温存することを基本とし、乳房全体を切除する乳房切除術は温存手術の適応がない場合に行うようになっています。

温存手術の適応とは

- 腫瘤が3cm以下

- マンモグラフィーで広範囲な石灰化のないもの

- 多発性腫瘤でないもの

- 乳頭から十分離れている

などが挙げられます。つまり病期0~IIまでの早期乳がんが良い適応となるわけです。

最近では術前の薬物療法によって腫瘤を小さくしてから温存手術を行うなど適応は広がっています。また術後の病理検査によっては残った乳房に放射線をあて、再発を予防します。

また、従来の乳がん手術では、わきの下のリンパ節を切除する(郭清(かくせい)と言います)ことがおこなわれていました。

進んだ乳がんではリンパ節への転移があるため、乳癌手術の際には切除することが多かったのですが、これによる術後の上肢の浮腫は患者さんにとって最も不快な合併症です。

早期の乳がんではリンパ節転移をおこしていないことも多いため、最近ではセンチネルリンパ節という、がんが最初に到達するリンパ節を2~3個だけ切除して、そこに転移がなければわきの下のリンパ節を郭清しないという方法で合併症を少なくするようにしています。

乳がん手術に際して

乳がん手術は全身麻酔によって行い、手術内容によって異なりますが手術時間は1時間~2時間程度です。手術の翌日から自分で歩行でき、食事もとれます。皆さんが考えているより早く回復しますから安心してください。

手術後の入院期間は平均8日で、当科ではクリニカルパスという入院から退院までの経過表をお渡ししております。これには細かく予定が示されており、患者さんに納得がいく治療を提供するとともに入院中の予定を立てていただくうえでも好評をいただいています。

薬物療法について

手術前後に抗がん剤の投与を受けられることになった場合についてご説明します。乳腺外科では外来通院での抗がん剤投与を基本として行っています。ただ、抗がん剤は副作用が強いことが多く専門的な管理が必要となります。このため投与は化学療法センターで専任の医師、看護師、薬剤師のチームで用量や用法を管理し投与を行い、副作用や有害事象に対応するようにしています。

乳がんの術後療法・定期検査について

乳がん患者さんの約30%は再発します。これは術前に発見できない微小な転移巣が術後の補助療法をくぐりぬけて顕在化したもので好発部位は肺、骨、肝、リンパ節などです。

このため手術や薬物療法が終了した後も定期的に受診していただき必要な検査を行います。

乳がんの診療実績と予後

岐阜市民病院乳腺外科では平均して年間90例程度の乳がん手術を行っています。

手術の内訳は約半数が乳房温存手術です。