2014年11月 胸腹部立位X線撮影装置がCRシステムからFPDシステムに変更になりました。

概要

一般撮影は、いわゆる「レントゲン」と呼ばれている撮影のことで、X線という放射線を身体のみたい部分に照射し画像を得る検査です。部位により撮影する方法も様々で、胸腹部X線撮影や骨X線撮影、ポータブルX線撮影、マンモグラフィー(乳房撮影)などがあります。CT検査など体内を詳細に観察できる装置が普及している今日でも、少ない被ばくで多くの情報が得られる一般撮影は画像診断検査の重要な役割を担っています。

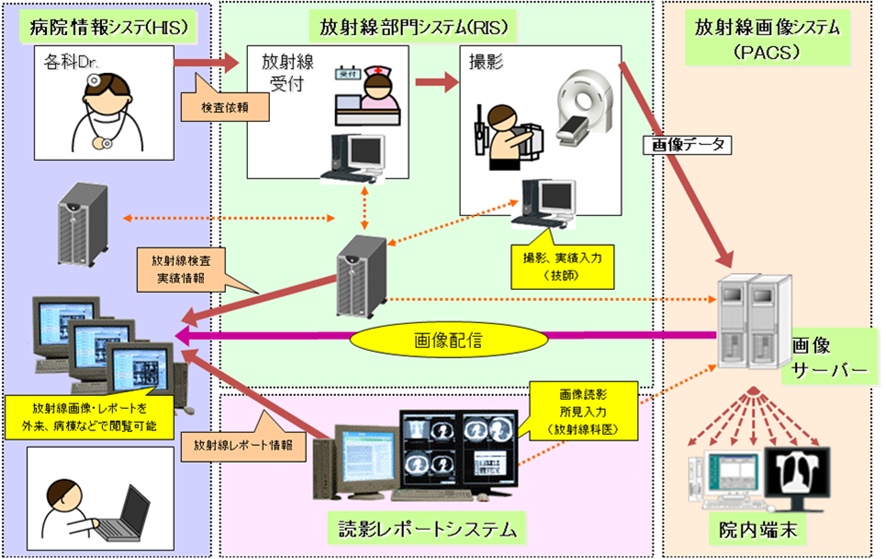

中央放射線部では平成17年度から医療用画像管理システム(PACS:Picture Archiving and Communication System)を導入しており、院内で撮影された一般撮影、CT、MRI、核医学、血管造影などの画像をサーバーに保存しています。その画像サーバーに保存された検査画像は院内ネットワークを経由し各科外来や病棟にある電子カルテのパソコンから見ることができるため、レントゲンフィルムを持っていく手間がかかりません。そして、PACSと同時に導入された画像読影レポートシステムにより、画像診断専門医である放射線科医の読影結果を併せて電子カルテにレポート配信しています。さらに、平成19年度には放射線部門情報システム(RIS)を導入し、病院情報システム(≒電子カルテ)と連携することで患者さんの放射線検査情報や画像を全てデータ管理しています。(図1:放射線関連部門-院内ネットワーク接続図)。

|

| 図1:放射線関連部門-院内ネットワーク接続図(概略)(提供:富士フィルムメディカル株式会社) |

一般撮影(胸腹部・骨部・ポータブル)

当院では、胸腹部立位X線撮影装置を2台(内1台は人間ドック専用)、臥位・骨X線撮影装置を2台保有しており、平成29年1月にシステム更新を行い全ての撮影室でFPD(Flat Panel Detector:フラットパネルディテクタ)システムが使用できるようになりました。

FPDの特徴として、従来のCR(Computed Radiography:コンピューテッドラジオグラフィ)システムに比べ撮影から画像確認までの時間を約1分から約3秒と大幅に短縮でき、より少ないX線量でノイズが少なく鮮明で高画質で画像を得ることができます。また、CRでは撮影する毎にカセッテ(X線受信装置)を入れ替えて撮影していましたが、FPDではその必要がなく連続撮影が行えます。このようにFPD導入により検査時間の短縮や被ばくの少ない優しい検査が可能となりました。

|

胸腹部立位X線撮影装置 |

臥位・骨X線撮影装置 |

|

|

ポータブルX線撮影

ポータブルX線撮影とは、X線検査室まで移動することが困難な患者さんを病室や手術室等で撮影する方法です。こちらにも全てFPDを導入しており、撮影した画像はすぐその場でモバイルパソコンで見ることができます

|

ポータブルX線撮影装置 |

モバイルパソコンとFPD |

|

|

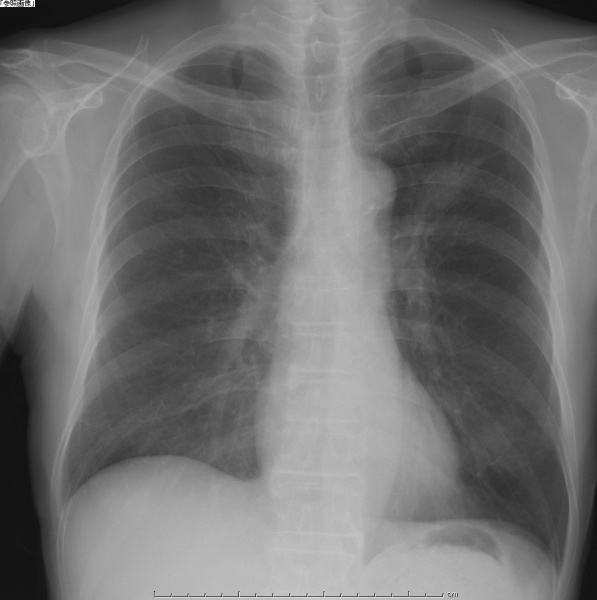

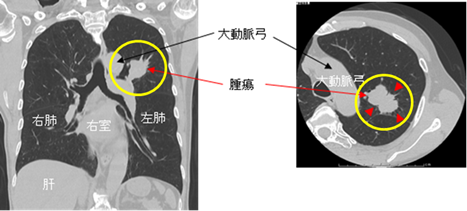

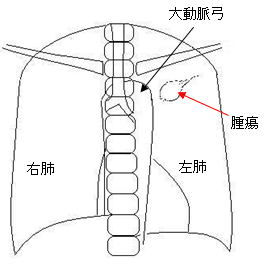

下に、実際の検査画像とシェーマ(図2)を示します。

図2:実際の写真とシェーマ

| 胸部写真 :左肺に小細胞がんを認めます。 | |

|

|

|

| 左右肺を比べると左肺の大動脈弓の高さに影(腫瘍)が見えます。 | |

胸部CT画像 |

|

|

黒い肺の中に、辺縁が凹凸のある不整で棘状の肺がんを認めます。 |

|

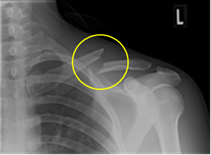

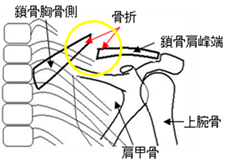

鎖骨正面撮影(一例):鎖骨骨折 |

|

|

|

|

|

鎖骨が胸骨側と肩峰側に断裂しているのを認めます。 |

|

乳房撮影検査

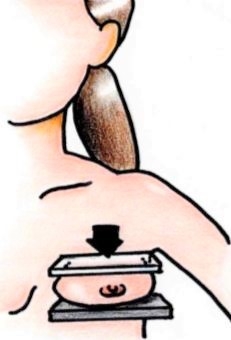

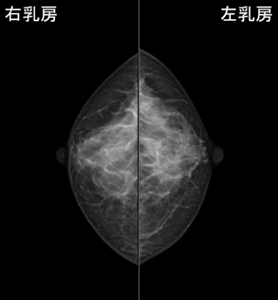

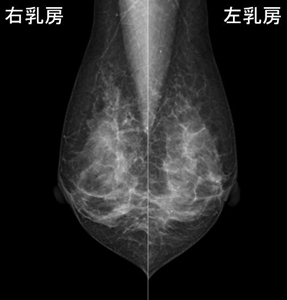

乳がん等の乳腺疾患には欠かせない検査で、乳房を圧迫しながら撮影を行います。痛みを伴いますが、圧迫することにより乳房の厚みを薄くすることで被ばく線量が少なくなり、さらに病変の発見が格段に向上します。当病院では、平成30年11月に乳房用X線撮影装置を富士フイルムメディカル社製AMULET Innovalityに更新し、痛みや被ばくをより軽減した高画質の検査を提供しております。 ※乳房撮影検査は女性の診療放射線技師が撮影を担当しております。

|

|

|

| (富士フイルムメディカル社製AMULET Innovality) | ||

片方の乳房につき2方向の撮影を行います。

| 検査イメージ図 | |

|

|

|

|

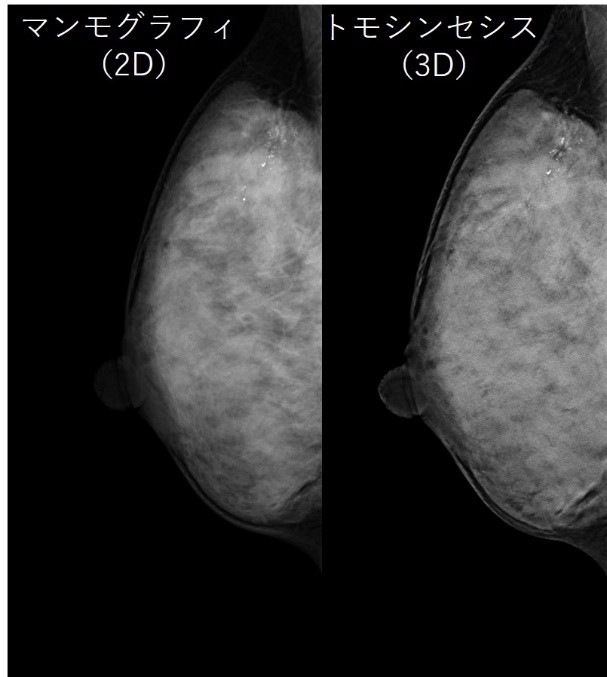

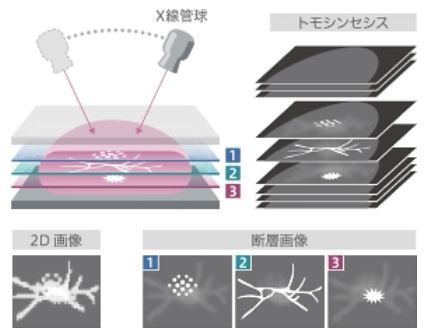

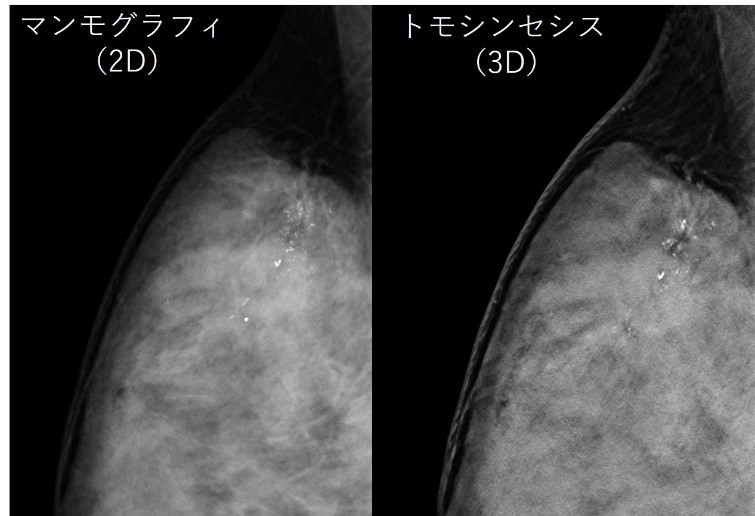

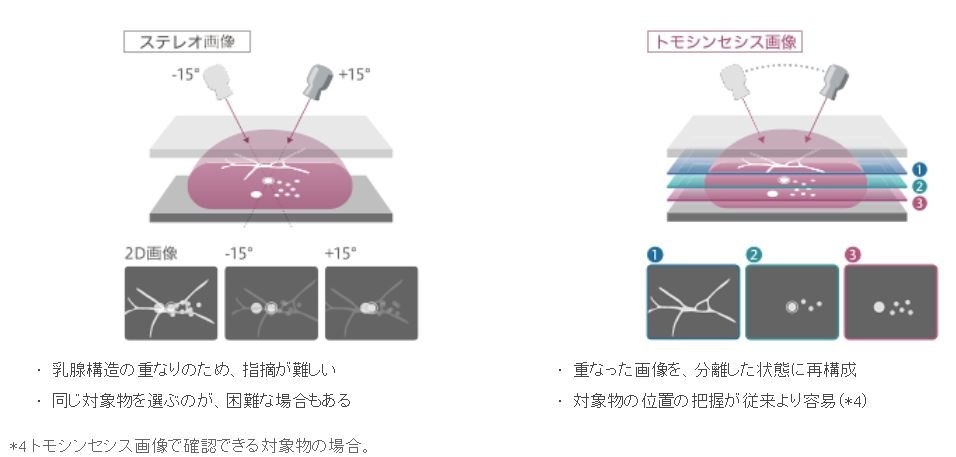

AMULET Innovalityにはトモシンセシス(3Dマンモグラフィ)という新機能が搭載されています。トモシンセシスとは、角度を変えて複数の方向から撮影することによって得られたデータを3次元的に構成し、乳房を薄くスライスした数十枚の画像を作る機能です。この機能により、高濃度乳腺と呼ばれる密に重なり合った乳腺の観察や、マンモグラフィ(2D)画像だけでは見えなかった病変が非常に確認し易くなりました。また、病変に似た見え方をする正常な乳腺の観察にも有用で、余分な精密検査を減らすことができます。

|

||

|

||

|

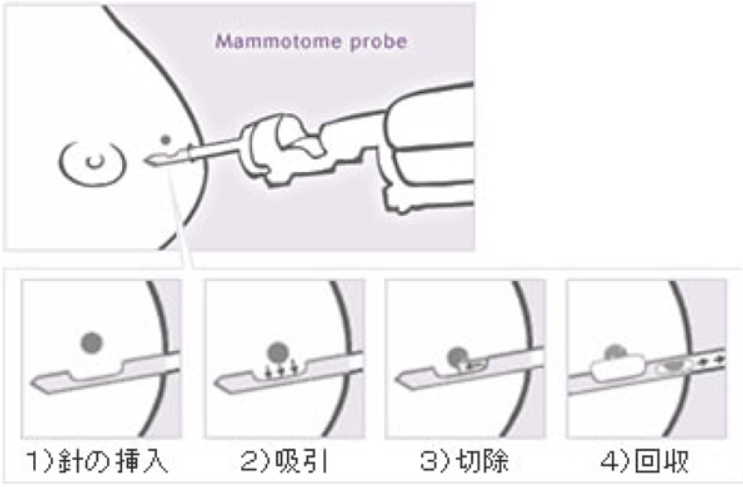

マンモグラフィで小さな石灰化が見つかると、その石灰化が良性か悪性なのかを鑑別していきます。鑑別が難しい場合『ステレオガイド下マンモトーム生検』が行われることがあります。ステレオガイド下マンモトーム生検とは、角度を付けたマンモグラフィ画像を撮ることによりターゲットとなる石灰化の位置を同定し、石灰化を含む乳腺組織を少しだけ採取し鑑別を行う検査です。この検査に際し、乳房を5㎜程切開し、その箇所にマンモトームプローブ(吸引式組織針)と呼ばれる針を挿入していきます。

当院の装置はステレオガイド下マンモトーム生検にも対応し、トモシンセシスを併用することによって微細な病変を捉えることが容易になり、従来よりも短い時間でより精度の高い検査を提供することが出来ます。

| 検査イメージ図 |

|

|

|

骨密度測定(骨塩定量)装置

|

|

|

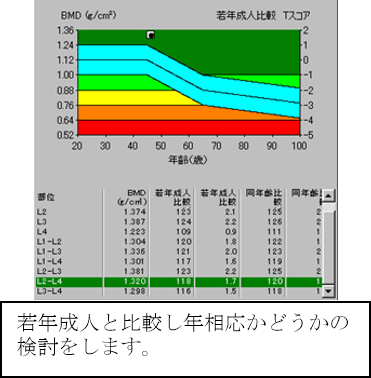

骨密度とは、骨を構成するカルシウムなどのミネラル成分が、一定の容積あたりどのくらい含まれているかを表すもので、骨の強さの指標となります。これが低下すると骨がもろくなり骨折しやすくなります。

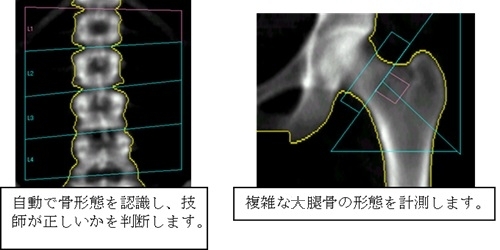

当院では、平成24年12月に短時間で精密な骨密度の測定ができる最新のGE社製PRODGIYを導入いたしました。この検査は2種類のX線を使用して行うDEXA法(デキサ法:Dual Energy X-Ray Absorptiometry)を用いており、超音波などを用いた他の測定法と比べて精度が高く、特にDEXA法を用いた腰椎の骨密度測定は、骨粗鬆症の診断や治療の効果判定において、最も標準的な方法とされています。ただし、脊椎の変形などによって、腰椎での測定が適当でないと判断される場合には、大腿骨頚部や、前腕で骨密度の測定を行います。検査時間は、腰椎で約30秒、大腿骨頚部・前腕で各々20秒ほどかかります。

胃や腸のバリウム検査や、CTなどで造影剤を使った検査の後は正確な検査結果が出ないことがありますので、主治医または担当技師にご相談ください。

撮影の際に注意して頂きたいこと

金属類、プラスチック類等がついている衣服・アクセサリー等のX線吸収が大きいものは、撮影部位によっては取り外して頂いております。検査着等、着替えの準備はありますのでご安心ください。

|

例)

|

|

|

その他

|

|