当院のPET-CT装置の特徴!!

1. 検出器に高感度クリスタルを採用

PET-CT装置の検出器(クリスタル)に放射線が当たると発光し、その発光量を電気信号に変換し画像化します。

患者さんに注射したFDGから出る放射線をより多く検出することが高画質への第一歩。

|

|

|

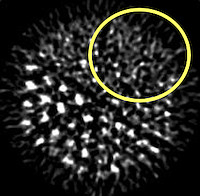

||

| 放射線の検出が少ない画像 | 放射線の検出が多い画像 | |||

| 放射線の検出が多ければ小さなものでも描出可能 | ||||

高感度クリスタルにより短時間に多くの放射線を検出し、高画質な画像を提供できます。

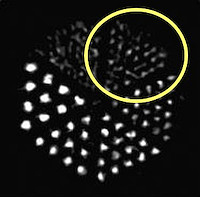

|

|

|

| 放射線の検出が少ない画像 | 放射線の検出が多い画像 | |

| 放射線の検出が優れていると小さな病変も描出可能 | ||

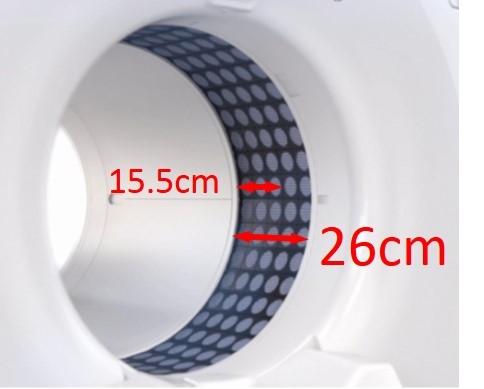

2. 26cmの撮影範囲

従来のPET-CT装置は1回の撮影範囲が15.5cm、

当院導入のPET-CT装置は1回の撮影範囲が26cm!

1回の撮影範囲が広いほど、放射線の検出効率が良くなり短時間で高画質の画像が撮影できます。

|

放射線検出器外観図 |

|

左:従来のPET-CT装置 |

|

右:当院のPET-CT装置 撮影範囲26cm |

|

撮影速度の比較 |

当院導入のPET-CT装置は、

従来のPET-CT装置に比べ、撮影時間は半分になります。(10~15分程度)

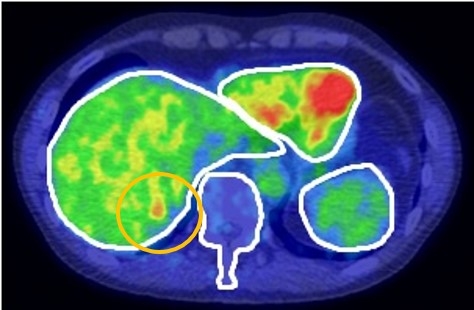

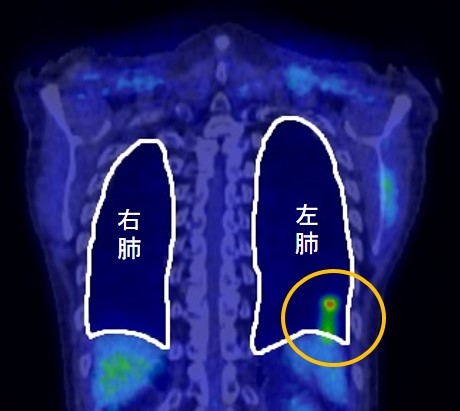

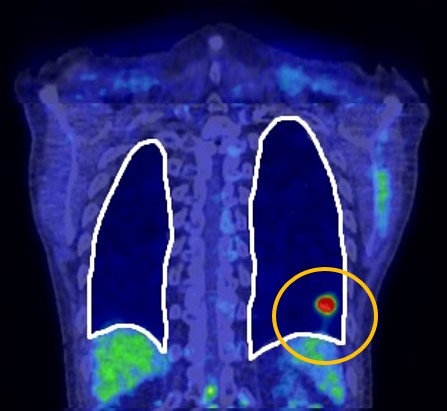

3. 短時間で呼吸同期撮影が可能

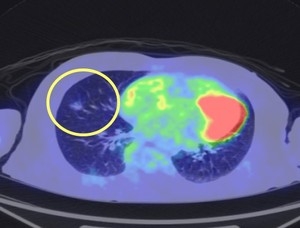

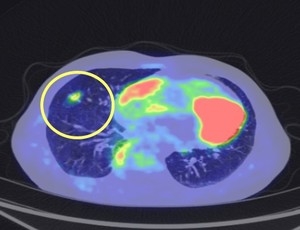

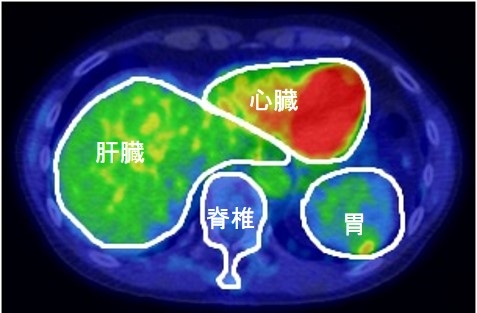

通常、PET-CT検査は呼吸をした状態で撮影します。

しかし、肺や肝臓では呼吸による体の動きが画像の「ボケ」の原因になります。

呼吸同期システムにより「ボケ」の少ない、鮮明な画像を撮影することができます。

|

|

|

| 呼吸同期撮影なし | 呼吸同期撮影あり | |

| 肝臓は呼吸とともに上下に大きく移動します。 肝臓には異常を検出できません。 |

吸同期撮影なしでは分からなかった。 肝転移が呼吸同期撮影で検出されています。 |

|

|

|

| 呼吸同期撮影なし | 呼吸同期撮影あり | |

| 肺は呼吸での動きが激しい臓器です。 左肺の下方に淡い異常が見られます。 |

呼吸同期撮影なしでは評価が甘かった肺癌へのFDGの集積具合が呼吸同期撮影では正確に描出されています。高度な異常です。 |

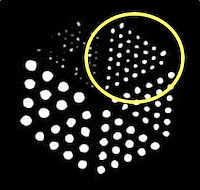

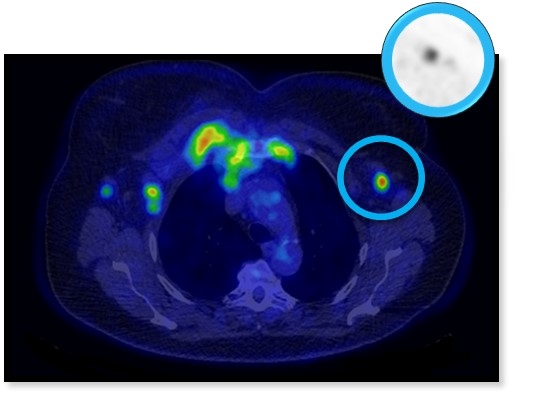

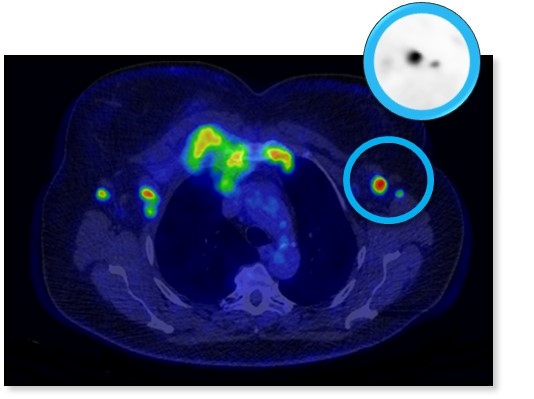

4. 新世代の画像再構成

(コンピューターの画像化ソフトの向上)

最新の画像再構成技術によって、従来のPET-CT装置より高画質の画像が得られます。

|

|

|

| 従来の画像再構成法 | 導入装置の画像再構成法 | |

| 乳癌の左腋窩リンパ節へのFDGの集積がより明瞭に描出されます。 | ||

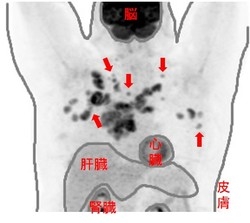

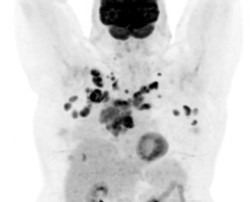

|

|

|

| 従来の画像再構成法 | 導入装置の画像再構成法 | |

| 特に小さな病変は淡く分かりづらい。 | 肺と縦隔への多発病変の1つ1つが明瞭に描出されています。 |

5. 低被ばくCT

画像再構成法の進歩により高画質な画像が得られるため、CT撮影に必要な放射線量を減らすことが可能になりました。

|

|

|

| 従来の画像再構成法を使った 低線量のCT画像 |

導入装置の画像再構成法を使った 低線量のCT画像 |

|

| 放射線量が少ないとザラザラした画像で見づらい。 | 放射線量の少ない撮影でもザラザラしないなめらかで高画質な画像が得られます。 |