皮膚科

お知らせ

-

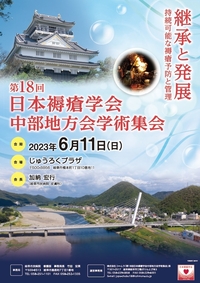

当科部長、加納宏行医師が「第18回日本褥瘡学会中部地方会学術集会」をじゅうろくプラザにて2023年6月11日に開催しました。

概要

皮膚科は頭のてっぺんからつま先まで、皮膚に関する全ての異常を診断・治療する科です。皮膚は人体の最外層にあって内臓・骨格を包み込む巨大な臓器です。したがって皮膚疾患は人体をとりまく環境に大きな影響をうけると同時に、広範囲に及べば全身状態にも影響します。また、皮膚は外から誰でも見える、触れることができるという点で他の臓器と決定的な違いがあり、その変調は患者さんの心理的負担にも大きく影響します。皮膚科はこれらを念頭に、病気を治すだけでなく、患者さんの気持に寄り添う治療を心がけています。

また、総合病院のなかの皮膚科ですので、クリニックではできない特殊な薬剤(注射や内服薬)による治療を必要とする患者さん、手術や入院治療などを必要する患者さんを主な対象としています。したがって、重症のアトピー性皮膚炎、難治性蕁麻疹、アナフィラキシー、薬疹などのアレルギー性疾患、ぬり薬だけでは治療困難な尋常性乾癬、糖尿病性潰瘍・褥瘡などの皮膚潰瘍、皮膚・軟部組織感染症(帯状疱疹、蜂窩織炎など)、皮膚腫瘍(皮膚がん、良性腫瘍)、膠原病・結合組織疾患、熱傷などが主な対象疾患です。

診療理念

当院の理念である「心にひびく医療の実践」を実現するため、そして、地域の基幹病院皮膚科としての使命を果たすため、以下を診療理念として以下を掲げ努力しております。

- 最新の皮膚科学の知見に基づく最新の治療あるいは標準的治療を提案します。

- 同時に個別性も重視した全人的医療を提供します。

- 総合病院の皮膚科として、チーム医療に貢献します。

- 総合病院の皮膚科として、他科入院患者さんの皮膚トラブルに素早く対応し、病院の入院診療の質を向上させます。

- 地域のクリニックとも連携し、地域に貢献できる皮膚科医療を目指します。

スタッフ紹介

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

診療内容

- 湿疹・皮膚炎群(アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎など)

- 蕁麻疹・痒疹群・皮膚そう痒症・紅斑症

- 薬疹・中毒疹

- 膠原病(強皮症、SLE、シェーグレン症候群など)

- 自己免疫性水疱症(尋常性天疱瘡、水疱性類天疱瘡など)

- 皮膚・軟部組織感染症(帯状疱疹、蜂窩織炎、伝染性膿痂疹、白癬など)

- 炎症性角化症(尋常性乾癬など)

- 皮膚がん(有棘細胞癌、基底細胞癌、悪性黒色腫など)

- その他

診療実績

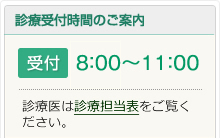

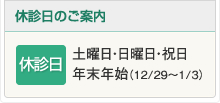

外来診察は月曜日から金曜日の午前中に行っています。午後は予約による手術や皮膚生検、パッチテストなどの検査をおこなっています。

また、金曜日の午後はアレルギー・膠原病専門外来(予約のみ)を開設しています。

現在当科では、一般的な皮膚疾患のみならず、難治性疾患に対して最新の治療で積極的に取り組んでいます。そのいくつかを例示します。

アレルギー性皮膚疾患

アトピー性皮膚炎は小児から30〜40歳代の方に多く、勉学や仕事にまで影響を及ぼすことのある慢性皮膚疾患です。当科では金曜の午後にアレルギー・膠原病の専門外来を開設し、重症のアトピー性皮膚炎患者さんには、病態・治療について個別にレクチャーして、十分な時間をかけて患者さんひとりひとりの病態に応じた治療法の選択・指導を行っています。加納は日本皮膚免疫アレルギー学会のアトピー性皮膚炎専門部会員としてアトピー性皮膚炎の標準治療の普及にも努めています。2018年4月から「デュピクセントⓇ」という注射製剤(インターロイキン4,13受容体の抗体製剤)が使えるようになり、難治性アトピー性皮膚炎の治療に劇的な変化をもたらしました。さらに2020年6月には外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬(コレクチムⓇ軟膏)が20年ぶりの新規アトピー性皮膚炎外用薬として発売されました。さらに2020年〜2021年にかけて、内服JAK阻害薬が約12年ぶりのアトピー性皮膚炎の新しい飲み薬として登場しています(オルミエントⓇ、リンヴォックⓇ、サイバインコⓇ)。治療の選択肢が増えることは、重症アトピー性皮膚炎の患者さんにとってはまさに福音といえ、当科でも慎重に適応を検討して使用しています。アトピー性皮膚炎は1〜2週間の教育入院も行っていますので、ご希望の方はかかりつけ医の紹介状をもらって受診してください。

じんま疹は、病態についての誤解が多い疾患です。アレルギー疾患に分類されますが、明らかなアレルギーが原因となるのはほんの数パーセントです。過剰にならない検査を行い、適切な病態説明のもと治療を行っています。

また、内服薬による標準治療に抵抗性の慢性特発性じんま疹の患者さんには抗ヒトIgE抗体の注射製剤(ゾレアⓇ)による治療も行っています。

薬疹、接触皮膚炎、アナフィラキシーなどの原因検索として、リンパ球刺激試験などの血液検査やパッチテスト、プリックテストなどの皮膚検査を積極的に行っています。原因を知ることで適切な治療を提供し、安全・安心な生活を保証します。

当院では、分子標的薬によるがん治療件数が増加の一途をたどっています。これらの抗がん剤は皮膚に障害を生じる事が多く(広い意味での薬疹)、皮膚障害を理由に抗がん治療が中断・中止されることのないよう、全面的にサポートしています。

膠原病

全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎など「膠原病」と呼ばれる疾患群があります。それぞれに特有の内臓病変を生じるのですが、皮膚の病変で発見・診断されることも多いのが特徴です。例えば手荒れがひどいと受診された方で、我々が診察したら実は皮膚筋炎だったという事例があります。皮膚症状が主体のタイプの全身性エリテマトーデスや、もともと皮膚症状が主体の強皮症では皮膚科で皮膚の治療や全身の基礎治療をしつつ注意深く定期的な検査をして、早期に内臓病変を発見して関連診療科と緊密に連携して治療にあたっています。

乾癬

難治性皮膚疾患の代名詞とも言える乾癬ですが、近年治療の選択肢が拡がっています。ステロイド、活性型ビタミンD3の塗り薬に加えて、内服薬では、免疫抑制剤(ネオーラルⓇ)、分子標的薬(オテズラⓇ)、レチノイド誘導体(チガソンⓇ)、また、紫外線(ナローバンドUVB)照射装置による光線治療などをうまく組み合わせて行っています。それでも難治な場合は各種生物学的製剤(後述)を用いた治療をお勧めしています。

生物学的製剤による最新の医療

関節リウマチ治療では2003年から開始されている治療ですが、皮膚科では2010年から乾癬で使用可能になりました。生物学的製剤は疾患のキーとなるたんぱく質分子(サイトカイン)に対する抗体医薬で、ピンポイントで炎症等を抑えて症状を改善します。

現在皮膚科では、アトピー性皮膚炎、慢性じんま疹、乾癬など炎症・アレルギー疾患の重症例、また皮膚がんでは悪性黒色腫に対して生物学的製剤の治療を行っています。在宅自己注射が可能な製剤もあり、必要に応じて導入指導を行っています。また、症状が落ち着けばかかりつけの皮膚科クリニックでの継続についても積極的に行っています。

皮膚癌

人口の高齢化に伴い高齢者の皮膚癌が増加しています。たかが皮膚の癌と思われるかもしれませんが、癌の種類によっては全身に転移して生命にかかわることもあります。皮膚癌に限りませんが、早期に発見して治療すれば大事に至ることはまれです。逆に長期間放置すれば転移の危険性のみならず、皮膚癌特有の問題、例えば癌により皮膚に穴があいて出血が止まらないという事も生じます。疑わしい場合は必ず皮膚生検(3〜4mmの皮膚を取って病理検査をすること)を行い診断します。人生100年時代と言われる現在、90歳の方でも条件が許す限り外科的切除を行う方針で治療しています。

有棘細胞癌、悪性黒色腫などでは必要に応じセンチネルリンパ節生検を行い、PET-CTなどで検出できないリンパ節転移の有無を調べ、悪性黒色腫では免疫チェックポイント阻害薬による抗がん治療のタイミングを逸しないようにしています。また、当院では2021年に赤外観察カメラシステムが導入され、注入された蛍光色素を観察できるようになり、より確実にセンチネルリンパ節生検が行えるようになりました。

円形脱毛症

円形脱毛症では、ステロイド外用、セファランチン、グリチロンⓇの内服、紫外線療法などの他、ステロイドの局所注射、SADBEを用いた局所免疫療法、さらに発症6か月以内の重症例では入院の上、ステロイドパルス療法を行っています。

手術・検査件数

| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 手術 | 256件 | 192件 | 238件 | 249件 | 248件 | 243件 | 214件 |

| 悪性腫瘍 | (34件) | (23件) | (43件) | (30件) | (32件) | (33件) | (31件) |

| 良性腫瘍その他 | (222件) | (169件) | (195件) | (219件) | (216件) | (210件) | (183件) |

| 皮膚生検 | 147件 | 139件 | 136件 | 107件 | 209件 | 223件 | 240件 |

医療設備

|

| 紫外線照射装置 |

褥瘡診療(チーム医療)

当院では、週1回、褥瘡チーム回診による褥瘡診療を行っています。褥瘡チームは皮膚科医師、皮膚排泄ケア認定看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士からなり、それぞれ専門の立場から意見を出しあい、褥瘡の一日も早い治癒をとおして患者様のQOL向上を目指しています。院内発生の褥瘡がゼロになるよう、他院では類をみない褥瘡予防回診を試験的に導入し、その効果の検証を始めています。

最後に

岐阜市民病院皮膚科を受診される方へ

紹介状をお持ちの患者さんを優先させていただいております。市内およびその周辺には優秀な皮膚科クリニックが多くあります。気になる症状があればまずはお近くの皮膚科クリニックへ行き、当院受診が必要な場合には紹介状をもらって受診されることをお勧めします。緊急性のある皮膚科疾患には、外来診療時間外でも救急外来を通して常時対応しております。