循環器内科

新着情報

概要

循環器内科では、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患、不整脈疾患、心不全、大動脈瘤・大動脈解離といった大動脈疾患、末梢動脈疾患、肺動脈血栓塞栓症や深部静脈血栓症の患者様の診察・治療を行っております。

スタッフ紹介

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

非常勤医師

|

|

|---|

診療内容

循環器内科部長

循環器病センター長

小塩信介

平成元年に岐阜大学医学部を卒業して岐阜大学第二内科に入局しました。平成2年から平成13年まで岐阜市民病院にて勤務しまし た。その間に当時の日本で心臓カテーテル検査及び最先端のインターベンション治療を最も多く行っていた小倉記念病院に2年間勤務しました。

岐阜市 民病院を離れてからは、豊橋ハートセンターにて3年間循環器部長として勤務しました。平成16年から岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センターの講師を 勤め平成20年4月から本年1月まで同准教授を勤めました。この5年程の大学病院での勤務では、心血管カテーテルインターベンション治療のチーフオペレー ターを兼務していました。これからは、地域医療を担う開業医の諸先生方と岐阜市民病院との病診連携を最優先に考えておりますので宜しく御願いします。

私たちは、患者様に対して可能な限りの最高の医療を提供させていただきたいと考えています。つまり狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患、心不全、閉塞性 動脈硬化症、難治性高血圧症などの患者様の治療に関して、諸先生方と密接に連携しながら最善の結果を求めて治療に臨みたいと考えています。更にこれらの患 者様方の多くは心疾患のみでなく他の疾患を併発していることが多いため、院内の他科とも連携しながら治療に臨みたいと考えています。

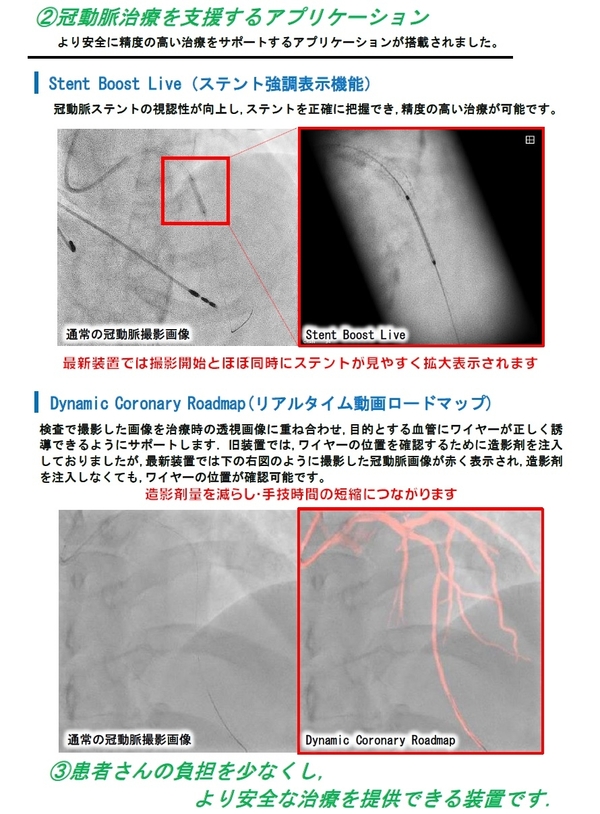

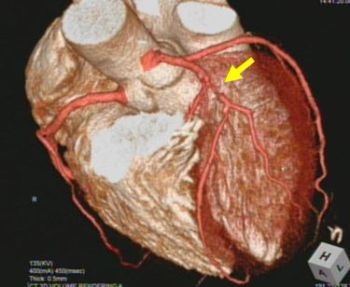

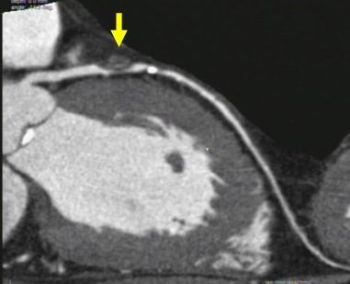

例えば心疾患 が疑われる際は、従来通り、電話1本で緊急心臓カテーテル検査や心血管カテーテルインターベンション治療を行います。狭心症の疑いがあるも心臓カテーテル 検査を躊躇される患者様や、非典型的な胸痛の患者様に対しては、MDCT(Multidetector-row CT)による冠動脈造影検査にて診断させ て頂きます。これは造影剤を注射して10数秒の息止めの間に撮影を終了します。得られた元画像よりコンピューターを利用して冠動脈を構成します。それによ り、これまでは心臓カテーテル検査を行わないと判別できなかった冠動脈狭窄の有無を見つけることができます(図1)。

この検査は入院が不 要で、外来にて造影剤を注射するだけの低侵襲で撮影できる利点があります。ただし造影剤アレルギーや腎障害の副作用は避けられませんし、不整脈や頻脈の患 者様では不十分な撮影に終わる欠点もあります。心臓カテーテル検査の方が詳細に観察可能ですので、最終診断は心臓カテーテル検査となり、MDCTによる冠 動脈造影検査はその前段階との位置付けです。

|

|

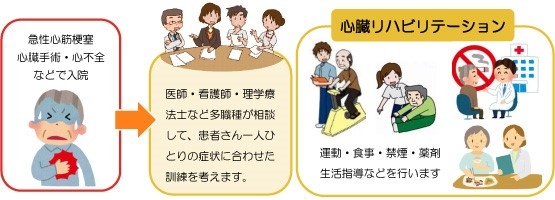

一方で運動療法は、虚血性心疾患のプラークを安定化すること、心不全例や術後症例の生命予後とQOLを改善することが証明されておりますので、多くの心疾患 に対する積極的治療法のひとつであると考えます。私たちは本年3月より心大血管疾患リハビリテーションI施設認定を得ました。急性心筋梗塞や心不全の心臓 リハビリテーションを充実させていく予定です(図2)。この運動療法・運動処方の流れとしては、まず運動負荷試験を施行して嫌気性代謝閾値(AT)や運動 耐容能を求め、これを基に運動処方を行います。それにより入院中にATレベル以下の病棟歩行や自転車こぎ等を行い、運動療法施行2~3ヵ月後に運動耐容能 の再評価を行います。

また、閉塞性動脈硬化症では、生命予後不良や間歇性跛行QOL低下を生じますので、これらの患者様にはCT、MRI、動脈造影や経皮的動脈形成術などの治療を行います。

以上の方針にて、諸先生方と密接な連携をとりながら今後の市民病院循環器内科を運営して、地域医療に貢献したいと私どもは考えておりますので、先生方の御指導と御協力をお願い申し上げます。

どのような専門医がいるのですか?

日本内科学会総合内科専門医を有するもの3名、認定内科医7名、循環器専門医6名、救急医学会専門医1名、インターベンショ ン学会専門医1名、不整脈専門医1名、心臓リハビリテーション指導士1名、日本医師会認定産業医1名などです。

どのような症状のある方が循環器内科を受診するとよいのでしょうか?

よくある循環器疾患の症状として動悸(心臓がドキドキすること)、息切れ、胸の痛み、浮腫(顔や手足のむくみ)などがあります。健診での高脂血症、高血圧、心電図異常や、レントゲン写真での心拡大を詳しく調べるために来院される方も多くいらっしゃいます。

はじめて循環器内科を受診するにどうしたらいいの?

月曜日から金曜日まで午前8時00分(ブロック受付は午前8時15分)~午前11時までが初診の受付です。他の病院や診療所に通院している方はぜひ紹介状を書いて頂き持参してください。お薬や検査の重複を防ぐことが出来ます。

紹介状があったほうがいいの?

「かかりつけ医」をお持ちいただき、紹介状を持って受診してください。

国が進めている病院と診療所の機能分担とは、普段の健康維持の相談は診療所の先生、すなわち「かかりつけ医」が行ない、専門的な検査や入院が必要な治療は病 院が行なうという病状に応じた役割分担のことです。「かかりつけ医」は患者さんの病状によって病院へ紹介状を書き、患者さんはその紹介状を持って病院へ受 診していただきます。そして検査や必要な治療が終り容体が落ち着いたら、患者さんはまた「かかりつけ医」のところで治療を続けていただくことになります。 当科は今後もこうした国の定める制度に積極的に取り組み、地域医療の充実に貢献していきますのでなにとぞ御理解下さるようお願いいたします。

循環器内科へ患者さんを御紹介いただく先生方へ

月曜から金曜まで毎日医師が3人外来を担当しています。また、当院は常時救急患者さんを受け入れる体制となっていますので、御遠慮なく御紹介くだ さい。特に循環器疾患は急を要する病態が予想されますので、転送が必要な際は躊躇無く搬送下さい。この際、簡明な紹介状を付していただければ幸いです。

診療実績

入院・外来患者数

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 年間入院患者数(人) | 1,395 | 1,536 | 1,300 | 1,238 | 1,132 |

| 平均在院日数(日) | 7.3 | 5.8 | 7.2 | 6.9 | 7.8 |

| 年間外来患者数(人) | 19,560 | 20,050 | 17,859 | 17,297 | 16,061 |

| 年間緊急入院患者数(人) | 486 | 517 | 514 | 462 | 494 |

検査件数

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 冠動脈造影検査(件) | 845 | 939 | 729 | 714 | 621 |

| 冠動脈CT(件) | 268 | 351 | 279 | 237 | 256 |

| 核医学的検査(件) | 192 | 301 | 308 | 244 | 262 |

| 経胸壁心エコー検査(件) | 4,879 | 5,152 | 5,386 | 5,956 | 5,767 |

| 経食道心エコー検査(件) | 71 | 69 | 81 | 81 | 76 |

| 頸動脈エコー検査(件) | 783 | 810 | 809 | 1,003 | 792 |

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)に対する治療

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |

|---|---|---|---|---|---|

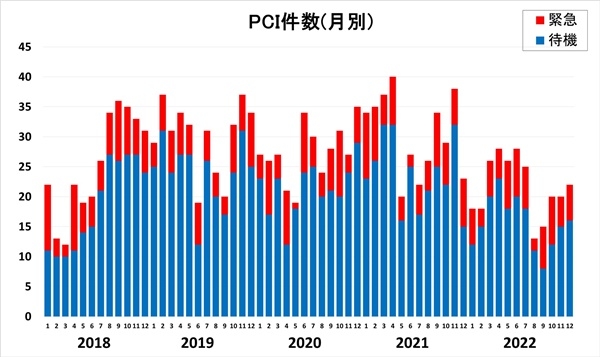

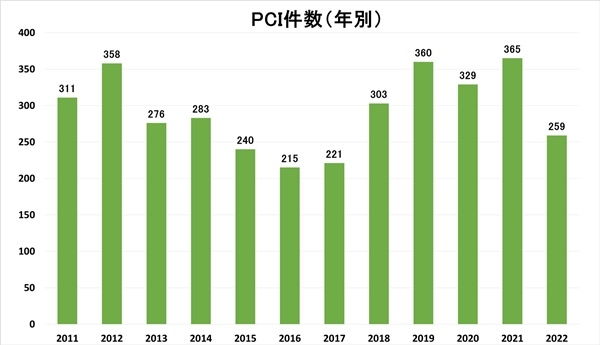

| 経皮的冠動脈インターベンション | 303 | 360 | 329 | 365 | 259 |

| 待機的治療総数 | 227 | 289 | 256 | 286 | 188 |

| 緊急治療総数 | 76 | 71 | 73 | 79 | 71 |

動脈疾患に対する治療

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 下肢動脈形成術 | 19 | 20 | 19 | 27 | 13 |

| 胸部大動脈ステントグラフト | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 |

| 腹部大動脈ステントグラフト | 10 | 20 | 5 | 11 | 18 |

不整脈に対する治療

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| ペースメーカ植込み術 | 57 | 55 | 57 | 54 | 51 |

| ICD、CRT-D植込み術 | 6 | 8 | 7 | 3 | 13 |

| 電気的焼灼術(アブレーション) | 31 | 31 | 44 | 54 | 59 |

心臓リハビリ

心臓リハビリテーションって何?

心臓リハビリテーション(略して心リハ)とは、弱くなった心機能を高めるため、あるいは低下した体力の回復、心臓病の再発予防や精神面(自信)の向上といった心臓に負荷がかかる要素を取り除きつつ心機能の強化をはかる治療のことです。 これには、医師だけでなく、理学療法士や看護師、管理栄養士、薬剤師など多くの医療専門職が集まり、チームによる包括的心リハを行うことで生活全般を改善します。 これには、医師だけでなく、理学療法士や看護師、管理栄養士、薬剤師など多くの医療専門職が集まり、チームによる包括的心リハを行うことで生活全般を改善します。 主に、"第2の心臓"と呼ばれる下肢を適切な運動で鍛えるのですが、それだけでなく栄養面、お薬や生活に関する指導、カウンセリングなどを総合的に行い、快適で活動的な生活のための長期プログラムを行うことが主眼です。 具体的に行う運動は、ウォーキング、自転車漕ぎ(エアロバイク)、ゴムチューブなどを使った主に下肢の筋トレなどで、運動が苦手な人でも楽に取り組めるものです。例え『心臓に良い適切な運動』でも急に負荷がかかるようなことはしません。かえって急に強い運動をしたりすることは心臓に悪影響を及ぼす恐れがあります。 |

|

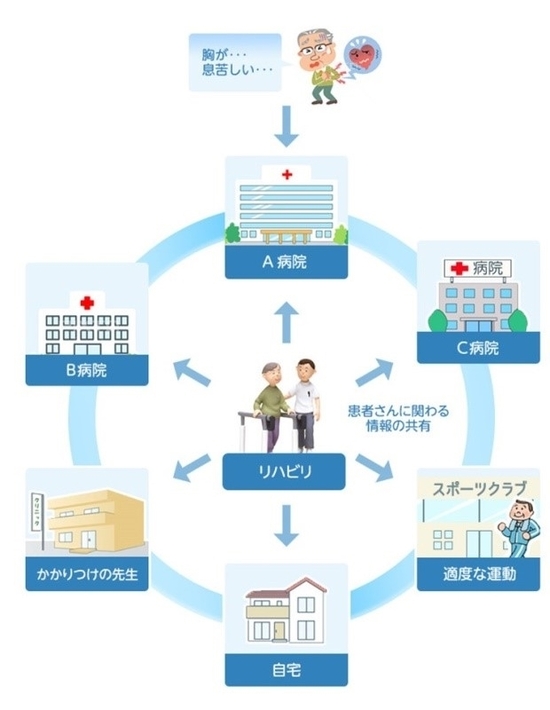

| 欧米では、この心リハを既に数十年前から積極的に行っています。なぜならば、心リハには大きな心機能改善効果が認められるからです。運動することによって酸素の取り込みがよくなり、運動能力も増加することで、楽に動けるようになります。血管内皮機能(血管が自分で広がる能力)がよくなり血液の循環がよくなり、狭心症や心不全の症状も軽くなります。またそれだけでなく、心筋梗塞の再発や突然死が3年間で約25%低下、心不全の死亡率や再入院率も減少、死亡率は56%減少し、再発を28%減らします。何よりも、気持ちのよい汗をかくことによって、不安やうつから解放されることもこの心リハのメリットです。さらに、生活習慣病の危険因子(血圧、血糖値など)が改善されることや、自律神経のバランスや働きがよくなることによって、血圧や脈拍が安定し不整脈が起きにくくなること、血液凝固因子が安定し、血栓ができにくくなるメリットもあります。まさに、究極の心臓病に対する治療法が心リハなのです。 しかし、心リハは、健康保険でカバーできる期間が開始から150日間と決められており、長期にわたる心リハが有効であることが分かっていながらできない現状がこれまでありました。そこで、長期にわたり心リハを維持・継続するために、岐阜県の協力のもとNPO法人岐阜心臓リハビリテーションネットワーク(「CR-GNet」といいます)が構築されています(代表:湊口信也)。CR-GNetは、プライバシーの保護を厳重に図りながら、医療機関(治療を行った専門病院、かかりつけ医)だけでなく、フィットネスクラブも参加したネットワークを構築し、医療情報その他の必要な個人情報を共有して、心リハの継続的な提供を長期にわたり可能にすることを目的としています。  CR-GNetに参加されると、「すこやかハート手帳」が発行され、専門病院とかかりつけ医の間で受診状況や治療の経過などの情報が活用でき、緊密な連携が可能となります。なお、CR-GNetに参加しているフィットネスクラブでは、CR-GNetで定めた心リハの研修をうけたトレーナーが在籍しており、それぞれに適した運動を安全に行うことができるような体制で心リハを継続できます。この岐阜県の未来型の心リハシステムは、『岐阜モデル』として国内外から高く評価されています。 CR-GNetに参加されると、「すこやかハート手帳」が発行され、専門病院とかかりつけ医の間で受診状況や治療の経過などの情報が活用でき、緊密な連携が可能となります。なお、CR-GNetに参加しているフィットネスクラブでは、CR-GNetで定めた心リハの研修をうけたトレーナーが在籍しており、それぞれに適した運動を安全に行うことができるような体制で心リハを継続できます。この岐阜県の未来型の心リハシステムは、『岐阜モデル』として国内外から高く評価されています。 |

| *CR-GNetのホームページ: http://cr-gnet.com/ |

施設

|

| CPX(心肺運動負荷試験)の結果から得られた嫌気性代謝閾値に基づいた適正な運動処方による心臓リハビリテーションを行っています。 |

|

| ビデオを観ながらの準備体操、自転車こぎ(エアロバイク)での下肢筋肉強化、そしてゴムチューブなどを使った主に下肢の筋トレでクールダウンの運動を行います。 |

研究(循環器内科・心不全センターでの臨床研究)

研究課題名:

心疾患患者(冠動脈疾患、拡張型心筋症、弁膜症、心筋梗塞患者)における血漿microRNA145濃度の動態とその役割解明に関する研究

microRNAはnon-coding RNAすなわちタンパク質へ翻訳されないRNAの総称に分類されており、ほかの遺伝子の発現を調節するという生命現象において重要な役割を担っています。microRNA-145は、血管平滑筋の増殖を抑制することが知られているほか、以下のように障害心筋組織を修復する作用を示します。すなわち、我々は以前、ウサギ心筋梗塞モデルを用いて、microRNA-145を投与することにより、心筋梗塞サイズ縮小、心機能改善、左室リモデリング抑制をもたらすことを報告しています(Higashi K & Minatoguchi S, Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015)。microRNAとは、細胞から分泌される分泌膜小胞の中に入っている。

現在進行中の臨床研究では、心疾患患者を対象として静脈血を採取し、血漿miRNA-145濃度を測定し、心エコーにて測定した心機能、左室内径、左室肥大、心カテデータと血漿microRNA-145濃度との関係を求め、microRNA145が心機能、左室リモデリング、冠動脈硬化に果たしている役割を明らかにすることを目的としています。特に、左室機能障害患者と血漿microRNA-145濃度との関係、急性心筋梗塞患者における血漿microRNA-145濃度の動態と慢性期心機能との関係を明らかにすることに焦点を絞った臨床研究を行っています。

研究課題名:

冠動脈疾患患者におけるMuse細胞動員に関する研究

Muse細胞とは、東北大学の出澤真理教授により2010年に発見された、我々の生体の中に存在する多能性幹細胞であり、内胚葉、中胚葉、外肺葉系細胞へ分化できることが報告されています。我々は以前、ウサギ心筋梗塞モデルで、多能性幹細胞のMuse細胞を静注したところ、Muse細胞は選択的かつ効率に心筋梗塞部位に生着し、心筋および血管に分化し、paracrine効果も加わり、著明な梗塞サイズ縮小、心機能改善、左室リモデリング抑制(左室内腔拡大抑制)が得られることを報告しています(Yamada Y & Minatoguchi S et al. Circ Res 2018)。さらに、急性心筋梗塞患者を対象とした臨床研究を行ったが、末梢血中Muse細胞数は急性心筋梗塞の急性期に増加し、Muse細胞数の増加がより高値である症例は6ヵ月後の慢性期の心機能改善、左室リモデリング抑制が認められましたが、末梢血中Muse細胞数が増加しない症例では、心機能改善、左室リモデリング抑制がみとめられないことを報告しました(Tanaka T & Minatoguchi S et al. Circ J 2018)。このことは、内因性Muse細胞が、心筋梗塞後の組織修復に関与していることを示しています。

現在進行中の臨床研究では、冠動脈疾患を対象として、末梢血を採血しFACSを用いて血中Muse細胞数を測定し、冠動脈狭窄の程度との関係を明らかにすることを目的としています。私たちの行った動物実験では、Muse細胞が血管に分化することを確認していることから、冠動脈疾患患者において、内因性Muse細胞は障害のある冠動脈の修復に関与していると考えています。

研修医の皆様(当科研修紹介)

はじめに

循環器内科では、"一般臨床から高度医療まで、守備範囲の広い医療を実践"することを主目標に掲げて日々研鑽しています。

当科での研修によって、循環器内科特有の刻々と変化する病態をダイナミックに診断・治療することができ、急性疾患の多くをこの研修で網羅できます。また、生涯に渡って必要な一般的な手技や医学知識だけでなく、医師として何が大切で何をすべきかが分かり、将来社会に貢献できる医師になれるよう全力を挙げて指導致します。

循環器内科は、虚血性心疾患や高血圧症などを生活習慣病としてとらえ、糖尿病、動脈硬化疾患、腎不全の予防などとの内科全般とも関連し、検査や治療にじっくり取り組んでいける点でも大変やりがいのある分野であるといえます。当科では、上級医・指導医の熱心な指導により、診察から検査、診断、治療にいたるまで一貫性を持って患者と関わることができます。

循環器内科は、内科の中でも中心分野の一つであるため、医師としての総合的な力が得られます。このため、最初は循環器内科医以外を目指していても、その後循環器内科に転向することや、その逆も比較的容易です。循環器内科はチーム医療を必要とするため、おのずからコメディカルも含めた連帯感は強く、厳しさの中にも家族的な雰囲気があります。

是非、循環器内科で研修していただき、1人でも多くの患者さんを一緒に助けましょう。

初期研修

循環器内科研修プログラム

I プログラムの一般目標(GIO)

内科的臨床能力を基礎として、循環器内科に必要な基本的知識と技術を習得する。加えて、心臓・大血管・末梢血管疾患の全般にわたる症候の把握、診断、諸検査の適応・実施とその解釈、疾患の治療方針決定、治療実施を可能にする正確な医学的知識、診療技術を修得し、到達目標B『資質・能力』B-1〜9を達成するとともに、到達目標A『医師としての基本的価値観(プロフェッショナリズム)』を身に付け、到達目標C『基本的診療業務』ができることを目標にする。

Ⅱ 行動目標(SBO's )

- 診療姿勢

- 医療安全、患者の人権および価値観に配慮し、病院理念を遂行できる全人的医療の視点を失わない診療態度を身につける(インフォームド・コンセントやセカンドオピニオンの概念を理解する)。

- 他の職種と積極的に意思疎通を図り、チーム医療を基本とする循環器内科診療を実践できる。

- 診療記録を適切かつ迅速に作成し、管理できる(退院時サマリーは遅くとも退院時までに作成する)。

- 診断法及び検査法、治療法

- バイタルサインを正確に把握し、記録できる。

- 聴診にて心音、心雑音、肺雑音などの所見をとり、記録することができる。

- 循環器疾患の危険因子に対する薬物治療、食事療法、生活指導を看護師、薬剤師、栄養管理士などと共同してできる。

- 強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗狭心症薬、降圧剤、抗血小板剤などの薬効、薬理作用(薬物動態・血中濃度モニタリングなど)、副作用を理解し、適切に投与できる。

- 必要に応じて、気道確保、モニター装着、静脈路確保、人工呼吸、胸骨圧迫、除細動、同期電気ショックを行うことができる。

- 人工呼吸器装着および管理ができる(非侵襲的陽圧換気を含む)。

- 自動体外式除細動器(AED)、直流除細動器(DC)の適応が分かり、実施できる。

- 緊急体外式一時的ペースメーカ留置および経皮的ペーシング(TCP)の適応を理解し実施できる。

- 動脈血を採取して自ら動脈血ガス分析を実施し、動脈血ガス分析結果を説明、治療に反映することができる。

- 心電図を自ら施行し、その結果を記録することができる。

- 運動負荷心電図 (マスター・トレッドミル・エルゴメーターなど)の方法、適応とその結果を判定できる。

- ホルター心電図の判読ができ、適切にその結果を反映できる。

- 心心エコーの基本的な操作・判読ができる。

- 透視下でスワンガンツ・カテーテル挿入手技を習得し、その適応および結果の解釈ができる(Forrester分類、熱希釈法の理論を含む)。

- 心臓カテーテル検査、電気生理学的検査の助手を務めることができる。

- 経皮的冠動脈形成術(PCI)、大動脈内バルーンパンピング(IABP)、経皮的心肺補助装置(PCPS)の適応とその合併症について理解し、実施にあたり補助的な役割を果たすことができる。

- ペースメーカ植込み術などを見学し、その適応、植込み術手技、合併症とその予防対策などが理解できる。

- 心肺運動負荷試験(CPX)を理解し、嫌気性代謝閾値を判読できる。

- 詳細に病歴を聴取し、正確に身体所見をとり、正常心音及び各種循環器疾患の特徴的な心音の聴取ができるように努める。

- 高血圧、不整脈、心不全、狭心症の診断とその基本的な指導、薬物治療が理解できる。

- 急性疾患の診断と治療:ショック、不整脈、急性心不全、急性心筋梗塞、高血圧性緊急症、脳血管障害などの救急疾患の初期治療が迅速かつ確実にできる。

- 誘導心電図検査の手技の習得と、正常心電図ならびに特徴的な心電図異常(不整脈を含む)を判読できる。

- 正常及び循環器疾患の胸部X線像の解釈ができる。

- 超音波心臓断層法ならびに超音波ドップラー法(心エコー)の基本的な手技を習得し、正常および各種循環器疾患のBモード像(断層像)、Mモード像、ドップラー所見などの解釈ができる。

- 正常および循環器疾患の心血管CT像、MR像などの判読ができる。

- 循環器疾患の核医学検査を施行でき、その適応と結果の解釈ができる。

- 心臓カテーテル検査 (スワンガンツ・カテーテルを用いた右心動態検査、冠動脈造影検査、心臓電気生理学的検査、心筋生検、心血管造影検査などを含む)の適応と検査結果が解釈でき、それらの実施にあたり補助的役割を果たすことができる。

- 循環器疾患に対する手術療法(冠動脈バイバス手術、弁置換術、弁形成術、動脈瘤手術など)の適応を説明でき、ハートチームでの適応決定を実践できる。

- 心臓リハビリテーションの適応とその方法が理解でき、それらの実施にあたり補助的役割を果たすことができる。

- 心不全緩和ケアを理解し、適切なアドバンス・ケア・プランニング(ACP)を実践できる。

Ⅲ 方略(LS):研修指導体制と週間スケジュール

- 病棟研修 C-2基本的診療業務

- 循環器指導医または上級医とともに受け持ち入院患者の副担当医として積極的に担当し、診療記録を含めた診療に従事する。

- 病棟回診(毎週火曜日16:00〜西8階)に帯同し、的確に担当患者の病状を説明できるだけでなく、担当患者以外の患者の概要を理解する。

- 指導医・上級医のもとで、心電図・ホルダー心電図・胸腹部X-P・心エコー・CT・MRI・心筋シンチなどの結果を評価する。

- 指導医・上級医のもとで、心臓カテーテル検査・冠動脈及び末梢血管インターベンション治療・カテーテルアブレーション治療・ペースメーカなどデバイス植込み術に参加する。

- 指導医・上級医のもとで、心臓リハビリテーションに携わる。

- 心カテカンファレンス(毎日16:00頃〜)及び外科内科合同カンファレンス(毎週木曜日)に参加し、担当患者の症例発表をするだけでなく、積極的に討議に加わり、その結果を記録する。

- 指導医・上級医より、心カテ講義、心不全講義、心筋シンチ講義、心臓CT講義、不整脈講義などを順次受け、理解を深める。

- 退院時サマリー作成し、指導医・上級医の指導を受ける。

- 担当患者を通じて、介護·保健·福祉に関わる職種と連携したチーム医療を実践し、コミュニケーション能力を高めるとともに、社会的使命と公衆衛生への寄与を深める。

- 退院支援(退院支援活動)を通じてチーム活動に参加する。

- 指導医・上級医のアドバンス・ケア・プランニング(ACP)に同席し、その後のカンファレンスに積極的に参加する(不定期)。

- 一般外来研修(循環器内科外来) C-1基本的診療業務

- できるだけ担当患者退院後1〜2週間を目処に、指導医・上級医の外来枠あるいは、火曜日・水曜日の午後枠(内科13診)を利 用して、循環器内科外来を経験する。

- 原則週1回、指導医または上級医の外来に同席し、初診患者及び慢性循環器疾患患者の初診時ならびに再診時の診療の進め方、鑑別判断の立て方、検査予定の立て方、患者へのインフォームドコンセントの実際を学ぶ。

- 救急研修 C-3基本的診療業務

- 指導医あるいは上級医のもと救急入院患者の診療に初期対応する。

- 循環器内科での入院の必要性があり、指導医または上級医が入院担当医となった場合には、副担当医として入院診療計画書などの書類の作成に関わり、指導医または上級医より指導を受ける。

- 日本救急医学会ICLSの受講だけでなく、積極的にBLSにもファシリテーターとして参加し、指導を経験する。

- その他

- 日本循環器学会の種々のガイドライン、高血圧ガイドラインや動脈硬化性疾患予防ガイドラインなどを自学精読し、疑問があれば指導医または上級医より指導を受ける。

Ⅳ 週間予定(循環器内科)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 心カテ | 心カテ 電気生理 |

心カテ | 心カテ 電気生理 |

心カテ |

| 午後 | 心カテ 心エコー (Dr.精密) 病棟 第一内科 カンファレンス |

心カテ 電気生理 第一内科 病棟回診 |

大動脈ステント 心エコー (Dr.精密) 病棟 |

心カテ 電気生理 病棟 循環器内科 カンファレンス |

病棟 |

Ⅳ 経験すべき診察法・検査・手技

※必修項目

- 胸部の診察ができ、記載できる。

- ※心電図(12誘導)・負荷心電図

- ※心臓超音波検査

- ※除細動

V 経験すべき症状・病態・疾患

※必修項目

(A):入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例レポートを提出する。

(B):外来診療または受け持ち入院患者(合併症を含む)で自ら経験する。

- ※胸痛

- ※動悸

- ※急性心不全

- ※急性冠症候群

- 心不全(A)

- 狭心症、心筋梗塞(B)

- 心筋症(B)

- 不整脈(主要な頻脱肛、徐脱肛不整脈)(B)

- 高血圧症(本態性、二次性高血圧)(A)

- 肺循環障害(肺血栓塞栓症)(B)

VI 評価(EV)

- Minimum EPOCによる評価を行う。

- ポートフォリオで研修期間の達成度の評価を行う。

- レポートの提出により評価を行う。

(浮腫、発熱、胸痛、動悸、呼吸困難、心不全、高血圧症)

内科専攻医研修(循環器内科)

I プログラムの一般目標(GIO)

内科的臨床能力を基礎として、循環器内科に必要な基本的~専門的知識と高度な技術を習得する。

Ⅱ 行動目標(SBO's )

- バイタルサインを正確に把握し、必要に応じて気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、除細動を行うことができる。

- 聴診にて心音、心雑音などの所見をとることができる。

- 胸部写真と心電図を正確に読むことができる。

- 心電図を自ら検査し、正確に読むことができる。

- 心エコーの基本的な操作・判読ができ、正確に診断できる。

- 動脈血を採取して自ら動脈血ガス分析を実施し、現在の病態について説明することができる。

- 心臓カテーテル検査の助手を務めることができる。冠動脈造影を適正かつ安全に実施することができる。冠動脈疾患に対する冠動脈インターベンション、不整脈に対する電気生理・アブレーション、ペースメーカなどの植込み術を施行することができる。

- 高血圧、不整脈、心不全、狭心症の診断と薬物治療ができる。

- 心臓リハビリテーション、核医学検査、冠動脈のMDCT、ペースメーカー植込み術などを実施できる。

Ⅲ 方略(LS)

- 指導医または上級医とともに入院患者の担当医となり、受け持ち患者の診療に従事する。

- 病棟回診に帯同し、迅速に受け持ち患者以外の診療の概要を理解する能力を向上させる。

- 心電図・ホルダー心電図・胸腹部 X-P ・ 心エコー・CT ・MRI ・ 心筋シンチなどを読影する。

- 指導医・上級医のもとで、心臓カテーテル検査・冠動脈及び末梢血管インターベンション治療・カテーテルアブレーション治療・ペースメーカー等デバイス植込み手術を施行する。

- 指導医・上級医のもとで、心臓リハビリテーションに携わる。

- 全体討論及び外科との合同カンファレンスで積極的に討議する。

Ⅳ 週間予定(循環器内科)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 心カテ | 心カテ 電気生理 |

心カテ | 心カテ 電気生理 |

心カテ |

| 午後 | 心カテ 心エコー (Dr.精密) 病棟 第一内科 カンファレンス |

心カテ 電気生理 第一内科 病棟回診 |

大動脈ステント 心エコー (Dr.精密) 病棟 |

心カテ 電気生理 病棟 循環器内科 カンファレンス |

病棟 |

*1年次より、入院を担当した患者を中心に、外来診療に割り当てられた曜日で行う(午前のみ)

*2年次より、入院を担当した患者と初診患者に、外来診療に割り当てられた曜日で行う(午前・午後)