概要

滲出性中耳炎、慢性化膿性穿孔性中耳炎、真珠腫性中耳炎、急性感音難聴、突発性難聴、めまい・平衡障害、顔面神経麻痺、鼻アレルギー、鼻出血、併合性副鼻腔炎、乾酪性副鼻腔炎、顔面多発骨折、眼窩ふきぬけ骨折、慢性扁桃炎、習慣性扁桃炎、病巣扁桃、アデノイド増殖症、反回神経麻痺、耳下腺、甲状腺、副甲状腺などの良性腫瘍性疾患から嚥下障害、睡眠時無呼吸症候群、補聴器装用・フィッティングに至るまで、耳鼻いんこう科・頭頸部外科全般の検査・診断・治療を行っています。地域連携病院であり、がん拠点病院でもあるという性格上、唾液腺、甲状腺・副甲状腺腫瘍などの悪性腫瘍、喉頭がん、咽頭がん、美副鼻腔がん、原発不明がん、頸部リンパ節転移、悪性リンパ腫などに対しての集学的治療にも重点をおいて血液内科、腫瘍内科とも連携しています。また高次救命センターを有する病院ではありませんが、2次から3次救急に該当するような救急患者さんも多数受診され、救急部を受診された患者さんや一般耳鼻咽喉科診療所からの救急患者さん、あるいは院内での気道緊急を要する患者さん、待機的気道確保患者さんに対して耳鼻咽喉科としてのバックアップを行っています。

スタッフ紹介

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

診療内容と実績

耳鼻いんこう科・頭頸部外科では次のような疾患を対象にしています。

中耳炎、めまい、難聴、顔面神経麻痺、副鼻腔炎、扁桃炎、唾石症、睡眠時無呼吸症候群、音声障害、嚥下障害、頭頚部腫瘍(鼻副鼻腔がん、口腔癌、咽頭癌、喉頭がん、甲状腺癌、副甲状腺腫瘍、耳下腺・顎下腺腫瘍など)

診療体制

外来初診・再診診療は月・火・木の午前中です。受付は午前11時までです。水・金は手術日で原則初診のみ行っています。また予約制で副鼻腔・中耳・頭頸部腫瘍の術後外来や生検・細胞診、小児中耳炎、ABR、EnoG顔面神経麻痺検査などの専門外来を行っています。

令和元年度の入院延患者数は4、177人、外来延患者数は10、910人でした。令和2年度は新型コロナ肺炎のパンデミックによる診療抑制等の影響で、入院延患者数は2、899人、外来延患者数は8,858人と大幅に減少しました。令和3年度は入院延患者数は3,548人、外来延患者数は10、082人とやや回復傾向にはありました。 入院対象は良性・悪性疾患の手術治療が中心ですが、頭頸部悪性腫瘍のための化学放射線治療なども対象です。他に、めまい、突発性難聴、顔面神経麻痺、顔面外傷、深頚部膿瘍などの炎症性疾患の点滴・処置治療をおこなう患者さんが含まれます。

中央手術部管理下の手術例は、Covid-19の影響で、例年より特に扁桃腺手術、鼻・副鼻腔手術、耳科手術などの良性疾患手術が大幅に減少し、2020年261名406件でした。2021年度も影響が続きましたが、全体としては回復傾向にはありました。

主な内訳は2020年では中耳手術(鼓室形成術、鼓膜形成術、乳突削開術)28例、鼻、副鼻腔内視鏡手術41例、扁桃摘出術104例、唾液腺手術(耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍など)12例、喉頭手術(声帯ポリープなど)16例、頭頚部腫瘍(悪性腫瘍を含む)83例です。頭頸部悪性腫瘍手術も化学療法、放射線技術の向上により、侵襲的手術を回避できる症例が増えてきました。 また外来化学療法センターでの治療や内視鏡下に悪性腫瘍を切除する方法を積極的にとりいれています。

当科での手術麻酔は、幼小児の鼓膜チューブ留置術、口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術、鼻副鼻腔内視鏡下手術、耳科手術、頭頸部腫瘍手術を含めほとんどが全身麻酔下手術を行っています。悪性リンパ腫など血液疾患が疑われる頸部リンパ節生検のような小手術は日帰り局所麻酔手術を手術室で行う場合があります。

耳鼻いんこう科領域

中耳炎

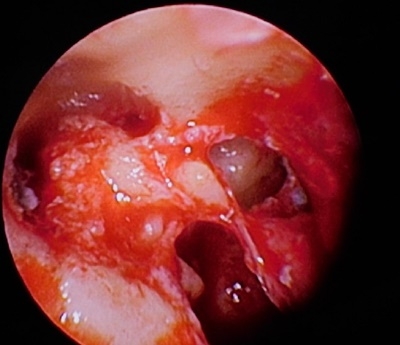

中耳炎では慢性穿孔性中耳炎、真珠腫性中耳炎、滲出性中耳炎の手術があります。特に全身麻酔下日帰り鼓膜チューブ留置術は年間30例行っています。鼓膜形成術 も積極的に行っています。また鼓室形成術は全例全身麻酔下のもとに行っています。内視鏡下の鼓室形成も積極的にとりいれ、手術による侵襲を低減ししています。また内視鏡および顕微鏡との併用或いは内視鏡単独の手術も症例により選択しています。

入院期間の短縮に努め、鼓室形成術でも1週間前後になっています。真珠腫性中耳炎の鼓室形成術は症例に応じ、1期的手術、Stage手術を選択しています。

月1回火曜日午後に小児難治性中耳炎症例の専門外来を行い、癒着性中耳炎、真珠腫性中耳炎症例では手術治療を計画的に行っています。

|

|

|

|

|

|

| 経外耳道的鏡視下鼓室形成術 |

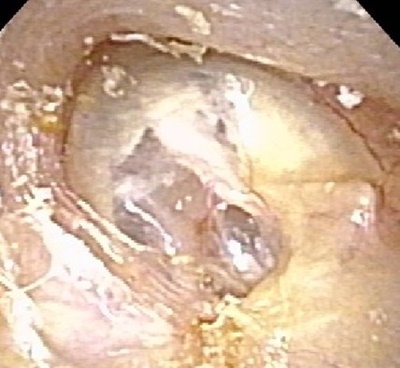

○鼓膜形成術、鼓膜穿孔閉鎖術(一連)

また 鼓膜穿孔に対しては、通常の鼓膜形成術以外にも鼓膜用ゼラチンスポンジに100μg/mLトラフェルミン(遺伝子組換え)溶液全量を浸潤させて成形し,鼓膜穿孔縁の新鮮創化後,鼓膜穿孔部を隙間なく塞ぐようにフィブリン糊を用いて・固定する外来手術も行っています。入院手術でなく外来での処置手術になります。数回の・治療が必要になる場合があります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 鼓膜穿孔閉鎖処置・手術における鼓膜の状態の変化 |

眩暈・平衡障害

眩暈・平衡障害例ではメニエール病、良性発作性頭位性眩暈、前庭神経炎、めまいを伴う突発性難聴などの内耳性めまいの治療を行います。赤外線CCDカメラを使用した眼振検査をとりいれています。

小脳梗塞、ワレンベルグ症候群、椎骨脳底動脈循環不全などの中枢性眩暈との鑑別は特に重要で、予約で先になることが多いMRI検査なども、緊急性があれば入院のうえ放射線科スタッフの協力で早急に診断を確定し末梢性か中枢性かの診断をつけることを最重要ポイントとして治療を行っています。

平衡機能検査などによる機能検査、MRI、CTによる画像検査などにより病巣診断を行い良性発作性頭位性眩暈など症例によりめまいのリハビリを指導しています。めまいの原因はきわめて複雑で多岐にわたり、必要があれば脳神経外科、循環器内科、脳神経内科、整形外科、精神科と連携をとり治療にあたります。鼓膜換気チューブ留置術などの治療は時に行うことがあります。

急性感音難聴・顔面神経麻痺

急性感音難聴や顔面神経麻痺は治療抵抗性の難治例での開業医の先生方からのご紹介が多いです。プロスタグランディンの点滴投与や糖尿病を合併している例ではインスリンを併用したステロイド投与を積極的に行い、症例によってはステロイドの鼓室内投与を行う場合もあります。高気圧酸素投与治療は標準的初回治療とは認知されていませんので当院ではおこなっておりません。

難聴

新生児聴覚スクリーニング精密検査機関に日本耳鼻咽喉科学会から施設認定されています。新生児で難聴検査でリファーが出たときにはABRを行い岐阜市の難聴児通園施設みやこ園と連携し、難聴児の療育にも協力をしています。

鼻アレルギー

鼻アレルギーでは内服治療や舌下免疫療法、手術治療としての下甲介粘膜のレーザー手術、粘膜下下甲骨切除術、下甲介切除術、後鼻神経切断術などの手術を症例に応じて行います。レーザー手術を除いては当院では患者さんのご希望もありほぼ全例、鼻・副鼻腔手術は全身麻酔下に行います。

副鼻腔疾患

副鼻腔疾患では低侵襲で効果的な治療をめざし、内視鏡下手術を積極的にとりいれています。難治性鼻出血でも内視鏡検査を導入し、出血部位の確認、確実な止血処置を行います。鼻・副鼻腔手術のような対象が良性で鼻閉や鼻汁などの症状改善、機能の回復を目的に行われる手術でも眼や頭蓋内に合併症が起こることはあまり知られていません。しかし日本でも年に少なからず、その報告が現在でもなされています。

当科では最新のナビゲーションシステムを導入し、手術による副損傷をできるだけ起こさないように細心の注意を払って治療を行っています。慢性副鼻腔炎、鼻副鼻腔腫瘍などが対象になります。

近年は、難病指定の好酸球性副鼻腔炎の患者さんが増加しています。手術治療だけでは治癒が困難な患者さんには、これまで喘息やアトピー性皮膚炎で使用されてきたデュピルマブ 1回300mgを2週間隔で皮下投与する治療も行っています。注射により難治と言われてきた症状が緩和する状態にまで改善する場合があります。

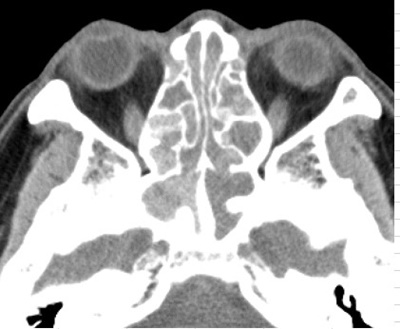

|

|

|

|

|

|

|

|

| 好酸球性副鼻腔炎CT所見 |

扁桃・アデノイド手術

扁桃・アデノイド手術では市中病院の性格上岐阜市内での症例数は多いです。習慣的に扁桃炎を繰り返されたり、IgA腎症、掌蹠膿疱症などの病巣感染症の患者さんに対して治療を行います。

小児睡眠時無呼吸症候群症例

小児睡眠時無呼吸症候群症例は5歳以下でも積極的に手術を行います。小児の患者さんは小児病棟への入院が原則です。

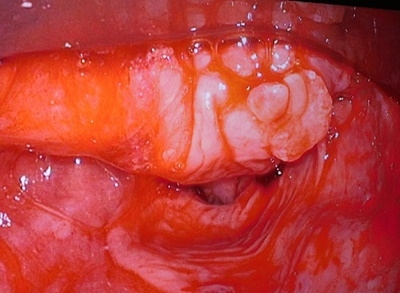

|

|

| デビスクロー開口器による扁桃所見 |

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群が疑われる患者さんではまずは自宅での簡易検査をスクリーニング検査を受けていただきます。同時にホルター心電図(24時間)検査や心臓超音波検査などの諸検査も受けていただきます。簡易検査で睡眠時無呼吸症候群が疑われた場合には入院の上ポリソムノグラフィー検査を行い、診断を確定します。

検査結果を分析し後日外来で説明し、鼻マスク持続用圧呼吸(CPAP)による治療が適応であればCPAP治療を導入し治療効果をみます。導入が困難な場合は、手術治療の併用(口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術)やマウスピース(スリープスプリント)などの適応については歯科と相談し治療を行っていきます。

小児の肺胞低換気症候群、脳性麻痺や髄膜炎などでの長期挿管が懸念される症例では気管切開を行うこともあります。長期カニューレ装着児童では、抜去困難が懸念されますが、適応を見て抜去できるように長期経過観察させていただいております。

唾液腺内視鏡手術

唾液は耳下腺や顎下腺などで作られ、ステノン氏管やワルトン管を通して口の中に唾液が分泌されます。この管の中に唾石ができることが有り、食事の前後に唾液腺が腫脹し、疼痛を伴う不快な症状がでることがあります。これを唾石症と言います。これまでは頸部の皮膚を切開して唾液腺を摘出したり、口の中を大きく切開したりして唾石を摘出していました。唾液腺に入れることができるきわめて細い内視鏡で、頸部や口の中を大きく切らずに唾石を摘出することが可能になりました。大きさには制限がありますが、内視鏡を併用することで口腔内からのアプローチも可能となりました。

頭頸部外科領域

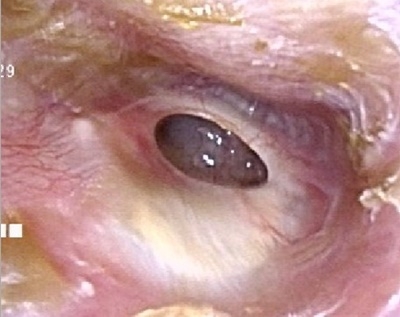

早期の下咽頭がんや喉頭がんでは、抗癌剤と放射線による治療が一般的です。声帯がある喉頭を含めてがんの周囲を大きく切除する従来の手術に比べると、体への負担は軽く、声の機能も残せます。しかし放射線の副作用で、味が感じられなくなったり、唾液不足で食べ物にむせる誤嚥が起こったりする心配があります。そこで喉頭を残しなが、がんを口から入れた電気メスやレーザーで鏡視下に経口的に腫瘍を切除する方法も積極的にとりいれ治療の選択肢を増やしています(TOVS)。

甲状腺腫瘍、副甲状腺腫瘍、耳下腺腫瘍

甲状腺腫瘍、副甲状腺腫瘍、耳下腺腫瘍では神経刺激器を使用し、極力反回神経や顔面神経の障害を起こさないよう努めています。悪性腫瘍では神経の再建も行います。甲状腺がんでの転移再発予防目的の補完全摘術、アブレーション治療は日本では、議論の余地も多く、患者さんのQOLを考え、乳頭がんのハイリスク群にはおすすめする場合があります。当院ではおこなっておりませんので、甲状腺がんの遠隔転移に対しての放射線ヨード内用療法は岐阜大学の放射線科などに治療を依頼する場合があります。外来治療も可能ですので、適応があれば治療に関してはご相談ということになります。音声障害に対する手術として声帯ポリープ切除などの喉頭顕微鏡下手術を行っています。

|

|

| ラリンゴマイクロサージャリー |

|

|

|

|

| TOVS時の下咽頭所見 |

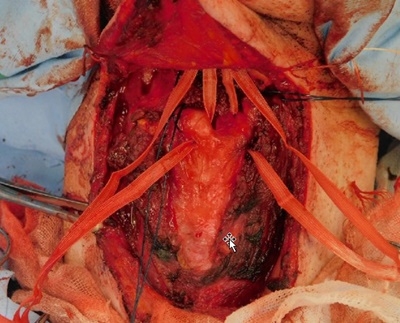

|

|

| 輪状咽頭筋切除・喉頭つり上げ |

岐阜市は県下の他の市とくらべ がん診療拠点病院が3つあるという稀有な医療環境にあります。

頭頸部がん診療においても、きめの細かい治療を行うことを考えています。しかしがん治療には、さまざまな誤った情報、自費診療での非標準的なエビデンスのない治療をすすめられる残念なケースも増えています。がん治療難民にならないように、自己防衛し専門家の意見を参考にされることも必要と思います。

頭頸部癌(喉頭癌、咽頭癌など)の治療では機能保存に努めた治療を行い、病気の進行に合わせて、放射線療法、化学療法、手術を組み合わせた集学的治療を行っています。それぞれの患者さんの社会的背景や希望を考慮して治療方法を選択し、放射線治療科、形成外科、緩和ケアチーム、NSTチームとの連携をもとに治療を進めていきます。特に化学放射線療法を積極的に取り入れ手術侵襲を最小限にするよう努力しています。近年では鏡視下の喉頭、下咽頭悪性腫瘍切除をすることで喉頭機能の温存が得られる患者さんもお見えになります。腎機能障害などで5-Fu ,CDDP併用療法の行えない患者さんの分子標的薬セツキシマブの導入や高齢者のTS-1の内服併用の放射線治療で寛解する症例も増えてきました。また免疫テェックポイント阻害薬を使用される場合も増えてきました。やむを得ず、喉頭全摘出術にいたった患者さんには代用音声の獲得のため、人工喉頭など音声のリハビリをおこなっています。

化学放射線療法では、導入化学療法をとりいれ、また放射線治療の中途での治療効果判定により不良と判断される症例では手術治療を行い、術後照射化学療法を追加する方法をとる症例もあります。抗がん剤の耐性が懸念される症例ではタキサン系抗がん剤の追加や分子標的薬へ変更する場合があります。またヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体による治療の選択も適応があれば可能ですのでご相談ください。

医療設備

MRI、CT、超音波、リニアック(定位照射)、電子スコープ、半導体、炭酸ガスレーザー、AABR、CUSA、ハーモニックスカルペルなど。